(1)手動写植とは

私がデザイナーとして仕事を始めてから十数年になりますが、それ以前は、「手動写植」で独立しておりました。

かつて、印刷物の文字は、パソコンではなく「写植(写真植字)」で作られていました。

写植とは、ガラスの板に文字の原型のフィルムを挟み込んだ「文字盤」に、光を当て、写真の原理でシャッターを切り、暗箱にセットされた印画紙に焼き付けそれを現像する事により、印刷物の版下となる印画紙を作るシステムです。文字の大小、長体、斜体等はレンズを切り替える事で対応します。

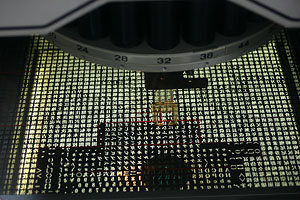

このように文章で説明するとなんだかややこしいのですが、写真[1]のような機械の前に座り、写真[2]のような「文字盤」の文字を原稿通りに打っていく、という仕事です。

撮影状態が良くありませんが、ここに幾つかの写真を載せておきます。

この手動写植機は、たくさんのキーがならんでおり、知らない人が見たら、機能も豊富そうに見えるかもしれません。

しかし、この機械は、現在我々が普通に使っているパソコン等のデジタル機器とは、決定的な違いがあります。

それは「コマンド(コントロール)+Z」とか、「delete」キーとか、「別名で保存、複製を保存」といった機能が存在しないという事です。説明した通り「写真の原理で文字を印画紙に焼き付けている」わけですから、一度打った文字を「取り消す」事は出来ません。

間違えて打った場合は、印画紙を現像、乾燥後、間違えた文字部分に正しい文字を貼り直します。そのためカッターナイフ、ペーパーセメント等が必要になります。また、印刷物の作成には当然、校正、修正作業がありますが、その場合でも「切って貼って直す」しかありません。

当時の「上手い写植オペレーター」の条件は何かというと、「ミスが無く、仕事が速い」ことです。とりわけ「ミスが無い」ということに私はこだわりました。こだわった理由は、結局、私は最後まで完璧に「ミスの無い」仕事が出来なかったからです。常に、それを課題にしていましたが、やはり一日仕事をすると、何カ所かのミスがありました。

文字盤の写真を見たら分かる通り、ちょっと手元が狂えば隣の文字を拾ってしまいます。ミスは文字の選択だけでなく、その配置、級数、そして書体の選択等にも発生します。

普通の人間ならミスをするのは当然ですが、全くノーミスで何日も仕事を続けるオペレーターもかつては存在していました。信じられないかもしれませんが、まさに「神業の人」ですね。

「上手い写植オペレーター」の条件として「ミスが無く、仕事が速い」のは当然として、更に要求されるのが「文字組の美しさ」です。

ただ、「文字組の美しさ」には、それを要求するクライアント(デザイナー、印刷会社等)の好み、哲学により、温度差があります。

当時、一般的には書籍等の仕事ではきついツメ組みが好まれましたが、新聞広告等の仕事ではゆるめのツメ打ちが好まれました。

また、オペレーターは、その文字組が何に使われるのか、どういうデザインを構成するのかを考えて、それを踏まえて印字するセンスも要求されます。仕事内容により、文字組は変わるわけです。

そのように、1990年代の前半までは、印刷物の文字組は手動写植、電算写植が主流でした。

そして、その手動写植オペレーターの一人であった私は、「技術の向上」こそが最も必要な事である、と信じて疑いませんでした。それは写植職人だけでなく、どの分野の職人もそうであっただろうと思います。未来のために、自分の技術を磨く、という考え方です。もちろん、それも大切な事でしょうけど、2010年の私は、「あまり一つの技術にこだわりすぎてはいけない」と、考えています。

今から考えたら、21世紀になっても、「印刷物の原型を作るのに、カッターで切って糊で貼る」なんて原始的な仕事が残るはずがないのですが、そういう実感はその変化を現実のものとして体験しないと、なかなか沸きません。

私は1995年頃からMacに触りはじめ、DTPの仕事を写植と平行して始め、そして徐々に「文字組版」のみの仕事からデザイナーの領域に進出し、そして1999年頃からほぼ完全にデザイナーとして仕事をしております。

このサイトでは、手動写植について一般的な説明と記録を残そうかと考えていました。

しかし、すでに、インターネット上に、手動写植について客観的に記録したサイトはあります。(写植ファンサイト「亮月製作所」など)

ですから、このページには、私がかつて印字した変な写植の印画紙の画像と、その解説を載せます。